Ricardo Prestes Pazello via Brasil de Fato

Ao chegarmos aos 60 anos do 1º de abril que forjou a corrupta e violenta ditadura brasileira, muitos querem que não recordemos desse nosso passado inglório. Ao contrário do que gostariam os apologetas do conciliacionismo ou do reacionarismo, nosso dever é o de recordar que houve um 1964, um golpe de estado, uma tomada de poder pelos militares e a sustentação pelos capitalistas brasileiros e pelas forças do imperialismo de uma ditadura de 20 anos. Ao invés de ter, porém, apenas lembranças relativas ao terrorismo estatal, paga a pena recordar a resistência popular que também houve.

Nesse artigo, gostaria de retomar cinco momentos, inspirado pelo esforço que tenho acompanhado, junto ao Bloco de Samba Boca Negra, de resgate da história da cultura popular paranaense, especialmente suas raízes sambistas. Nosso Bloco tem procurado contar uma história oculta, aquela afro-curitibana e afro-paranaense, que remonta, no mínimo, a fundação da primeira escola de samba de Curitiba, na década de 1940. Mulheres e homens da periferia da cidade, trabalhadoras e trabalhadores da rede ferroviária, envolvidos com seu clube de futebol e com o carnaval, deixaram um legado, tão rico quanto qualquer outro do país e, dentro dele, criaram estratégias contra os ares repressores que prevaleceram entre 1964 e 1985. Parafraseando um dos protagonistas dessa história, o primeiro a ser mencionado, aliás, o compositor Cláudio Ribeiro, assim como “fazer samba não é um privilégio geográfico”, resistir também não o é.

O alfabetizador alfabetizado pelo samba da periferia curitibana

A biografia de Cláudio Ribeiro merece um livro e, infelizmente, não estou à altura dela aqui para conseguir resumi-la. Sendo assim, vou lembrar que quando jovem foi preso, em Londrina, no ano de 1970, com seus 17 anos de idade. O episódio que deu ensejo à prisão foi relativamente banal: a presença em uma sessão colegial de cinema em que estava sendo projetado um filme cubano. A partir dali, passou a responder cinco processos e a militância tomou conta da vida do jovem jornalista. Aproximou-se do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no qual teve – e continua tendo – forte atuação.

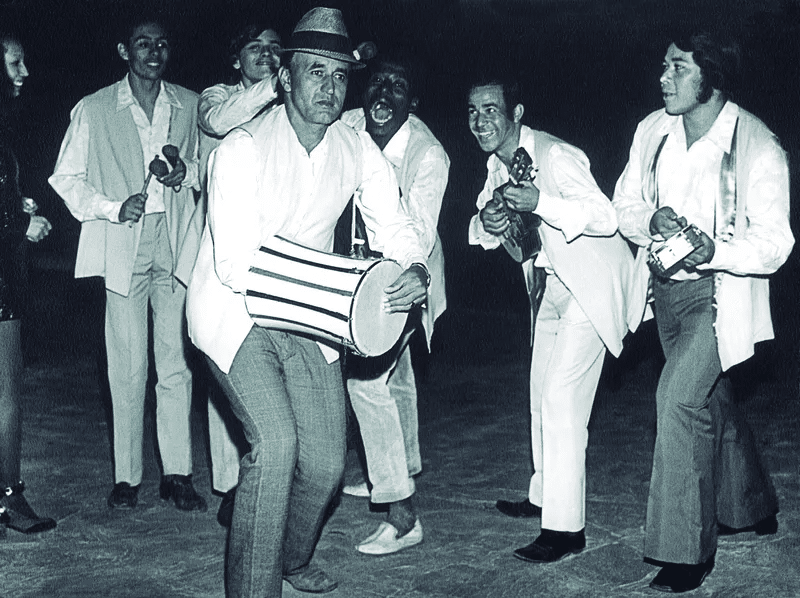

Pois bem, no início da década de 1970, já em Curitiba, conhece um núcleo de trabalhadores ferroviários da antiga Vila Tassi, agora chamada Vila Capanema, que possuía uma organização própria. Foi essa experiência que levou Cláudio Ribeiro, por intermédio de seu amigo e futuro parceiro de composições Homero Reboli, a se relacionar com o samba feito pelos batuqueiros organizados por Maé da Cuíca, Ismael Cordeiro, fundador da Colorado, a primeira escola de samba curitibana. Maé havia sido, inclusive, operário da Rede e jogador do Clube Atlético Ferroviário, mas se destacou mesmo com o samba, ficando na história de nossa cidade. Sobre ele voltarei a comentar, em seguida.

A militância comunista fez com que Cláudio Ribeiro buscasse divulgar os jornais partidários clandestinos da época – “A classe operária” (PCdoB) e “A voz operária” (PCB) – junto aos moradores da Vila. Em seguida, levou-o a fazer um trabalho de alfabetização no local, dando aulas no contexto do MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização, que apesar de instituído pela ditadura era a forma como os militantes de esquerda encontravam para fazer seu trabalho de base. Essa relação dá a oportunidade para que Cláudio, junto a Homero aliás, convivesse com os sambistas da Vila e se tornasse seu compositor, com o primeiro samba-enredo da dupla assinado em parceria com Maé em 1974. Quer dizer, não só foi um alfabetizador, mas também um alfabetizado pelo samba curitibano, feito em suas periferias.

A partir daí, ao longo dos anos de 1970 e início doa anos de 1980, Cláudio deixa sua marca em várias parcerias na Colorado, chegando a um ápice com a vitória no Festival de Novos Compositores da Mangueira de 1977. O samba “Não vou subir”, dele também com Homero, foi defendido em várias ocasiões na quadra da escola de samba carioca que entraria em seu coração, com Maé da Cuíca e seu conjunto acompanhando. Com tal composição, que conta a história de um amor perdido no morro, torna-se membro da ala de compositores mangueirenses e amigo de grandes nomes do samba do Rio de Janeiro, como, para citar dois, Cartola e Leci Brandão, sua companheira de partido. Cláudio se caracteriza por traduzir, como crônica social, o que parece ter aprendido na Vila, quer dizer, a vida simples de nossa gente. Afinal, assim também se resiste ao autoritarismo e à repressão, mas também ao elitismo e ao racismo que a ditadura difundia. E contra a qual a arte engajada se posicionava, como a segunda protagonista de nossa história da resistência do samba, Evanira, revela.

A voz negra que protesta cantando nos palcos

Evanira dos Santos foi, por três décadas, considerada a maior cantora do Paraná. Esta história que remete às décadas de 1950, 1960 e 1970 já seria o suficiente para revelar a importância da artista. Não bastasse isso, contudo, ela teve significativa participação no cenário musical curitibano, inclusive fazendo parte da trajetória do teatro político e de protesto que por aqui se conheceu.

Em recente entrevista, Evanira revelou que estudou no curso do Teatro Guaíra e teve o dramaturgo Oraci Gemba como professor. Gemba fora membro do Partidão, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), e entre 1971 e 1972 dirigiu peças do teatro político nacional em Curitiba. Driblando a censura, as montagens de “Arena conta Zumbi” (1971) e “Arena conta Tiradentes” (1972), ambas de Gianfracesco Guarnieri e Augusto Boal, assim como a peça “Via Crucis” (1972) do próprio Gemba se deram, contando no elenco com a cantora negra Evanira.

Como é sabido, o repertório das peças do Arena eram assinadas por Edu Lobo e Vinicius de Moraes, contendo músicas, muitas das quais sambas, que apelavam para o imaginário afro-brasileiro e para a resistência negra contra a escravidão e o colonialismo. Gemba fora influenciado tanto pelas experiências do Centro de Cultura Popular (CCP), de Recife, quanto pelo Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). Nesse contexto, Evanira teve oportunidade de brilhar, com uma mensagem política indubitável. Na apresentação do programa de “Arena conta Zumbi” (constante do livro “O teatro de Oraci Gemba” de José Plínio), o teatrólogo paranaense escreveu: “o problema do negro é um ponto de referência” e haveria, aí, uma “bandeira muito nossa: o eterno grito de liberdade do homem”. Não temos por que deixar de acrescentar que esse grito é da mulher também.

Evanira, assim, ocupa um lugar simbólico em que a música de protesto nacional mais representativa da resistência à ditadura se fez ouvir por sua voz. Justo ela, cantora de nossos sambas (como muitas outras houve, desde o pioneirismo de Mãe Orminda à pesquisa de Selma Baptista), tais quais as composições de Cláudio Ribeiro, personagem anteriormente ressaltado, está também a seguinte, o eterno Lápis.

A arte negra escrita à Lápis enfrenta a censura

Se o terceiro dos nomes lembrados aqui não foi apenas um sambista, ele merece um lugar de respeito na história dos compositores do Paraná. Palminor Rodrigues Ferreira, mais conhecido como Lápis, foi um expoente de nossa música. O apelido originou-se nos Correios onde trabalhou: o chefe o batizou de Lápis por ser “preto e fino”. A identidade negra, como sabido, reinventa as estereotipias e as assume como elemento positivo. Lápis soube fazê-lo também.

O compromisso de Lápis com o sentido popular de sua música extravasa as definições mais comuns do “popular”. Disse ele: “se faço música para o povo, tenho que entender e viver suas necessidades, isso faz parte da vida”. Assim como as composições de Cláudio Ribeiro e o canto de Evanira, as composições e canto de Lápis também tiveram por marca as expressões vindas de nossa cultura popular, seja no âmbito do amor seja no da crônica social.

É interessante ler na coluna “Tablóide”, de “O estado do Paraná”, em 1975, o jornalista e crítico Aramis Millarch relatando mais um daqueles episódios grotescos produzidos pela ditadura, quase inexplicáveis aos olhos de hoje. No texto, Millarch ironiza dizendo que “acabou uma das frustrações do bom compositor Lápis (Palminor Rodrigues): a exemplo de muita gente de talento da MPB, o inspirado violonista, teve uma de suas composições, com letra de Paulinho Vítola, proibida pela censura”. Tratava-se de “Lençol de flores”, samba com bossa nova, que coloria poeticamente o amor de um casal que se amava ferozmente, como deve ser todo amor de um casal. Os “gritos, sorrisos, dentes, minhas mãos” presentes nos versos de Lápis e Vítola devem ter horrorizado a moralista censura. Resultado: o grupo SamJazz Quintet não pôde gravar esta que, para o meu gosto, é a mais bonita canção do compositor.

O artigo “Lápis censurado”, de Millarch, é de outubro de 1975. No mesmo ano, em março, Lápis protagonizaria o espetáculo “Funeral para um rei negro”, que teria algumas remontagens posteriores. Aqui, voltam à cena personagens já citadas: o diretor é Oraci Gemba e a cantora que com ele divide o palco é Evanira. Segundo relata Jazomar Vieira da Rocha (em seu “Memória, saudade, papel e Lápis”, um “songbook” dedicado à obra do Lápis), Gemba teria dito sobre o cantautor: “Lápis se sentia marginalizado, era rebelde com qualquer tipo de disciplina rígida e odiava qualquer tipo de esquema comercial”. E acrescentou: “percebi o valor de Lápis e resolvi dirigir um show com ele”.

Revezando as canções com Evanira – inclusive cantando com ela, em dueto, a posteriormente censurada “Lençol de flores” – Lápis terminava a apresentação com duas composições abertamente afro-brasileiras: a penúltima música do programa era “Linha de umbanda”, enquanto a última era homônima ao título do espetáculo. “Funeral para um rei negro” conta a história do babalorixá Joãozinhoda Goméia, como era conhecido o sacerdote candomblecista João Alves de Torres Filho, falecido em 1971. A inspiração para a canção foi o texto do jornalista Marco Aurélio Borba, cujo conteúdo é lido entremeando a música.

Lápis, que tentara a sorte em sua carreia no Rio de Janeiro, faleceria precocemente em Curitiba três anos depois, aos 36 anos, em decorrência de um problema cardíaco. Infelizmente, sua arte não foi e continua não sendo devidamente reconhecida. Mesmo que insuficientes, o mundo da arte paranaense, é verdade, lhe renderia homenagens, mais que merecidas pela sua resistência e insubordinação. Uma delas foi um samba-enredo composto pelo grande sambista Chocolate, sobre quem comento a seguir.

O samba reinventa-se pedindo anistia

Sem dúvidas, Chocolate é dos maiores nomes do samba curitibano. Nascido Mansueden Prudente dos Santos, mas também conhecido como Chocô, ele igualmente integrou a Colorado, da qual se desvinculou no final da década de 1960, buscando novos rumos para seu samba em outras regiões periféricas de Curitiba. A Vila Nossa Senhora da Luz e, depois, o bairro Capão da Imbuia foram o seu destino, conforme relatado no trabalho de Ricardo Garcia Salmazo, intitulado “Cartilha do samba paranaense: a vida e a obra de Mansueden dos Santos Prudente, o Chocolate – primeiro cidadão samba de Curitiba (1931-1984)”. No Bloco Carnavalesco Ideais do Ritmo, por ele fundado em 1970, faria nova história.

Sua trajetória criativa pela Colorado, tanto ao nível das composições quanto das artes plásticas, alcançaria grande maturidade no Capão da Imbuia, a despeito dos problemas financeiros. Entre os sambas-enredo que poderiam ser destacados em termos de conteúdos de resistência, podem ser lembrados: de 1977, “Bloco negro”, escrito com Moysés Ramos, falando sobre a abolição da escravatura e cantando que “preto não é mais lacaio, preto não tem mais sinhô”; de 1982, “Jorge Amado num carnaval do afoxé”, que exalta a vida e a obra do escritor comunista brasileiro; e, de 1980, “Lápis preto fino”, em parceria com Piquira, homenageando justamente o já comentado Palminor Ferreira, grande nome negro da música e da boemia curitibana.

É, contudo, o samba “Réquiem a Mamangava”, de 1975, que tornou Chocolate definitivo no cenário musical paranaense. A homenagem ao histórico mestre-sala da Colorado, Mamangava, demonstra sua sensibilidade como compositor, realizando uma ode a personagem que simboliza a resistência cultural do samba e do carnaval curitibano, os quais, a despeito da simplicidade e da falta de recursos, gestam seus heróis.

Olhando por outro prisma a resistência de Chocolate, é curioso lembrar um episódio que evoca o contexto ditatorial, ainda que prevaleça nele uma ligeira negociação para viabilizar seu desfile de carnaval. No ano de 1979, não cumprira com a prestação de contas, com seus Ideais do Ritmo, exigidas pela prefeitura para poder receber novos recursos para o desfile seguinte. Por isso, driblaria a burocracia e criaria o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Capão da Imbuia, viabilizando o carnaval de 1980 para seu coletivo. A autorização vem depois do seguinte diálogo com o organizador do carnaval de então, Nelson Comel, tal como narrado por Millarch, no artigo “Anistia para não faltar Chocolate no carnaval”:

– Mas, Comel, está certo que eu cometi algumas falhas. Mas não esqueça de que estamos na época de abertura, e o presidente Figueiredo concedeu anistia aos seus inimigos. Eu também mereço uma anistia.

Comel contra-argumentou:

– É. Mas a anistia foi para os que estavam no exílio ou cassados há 10 anos. Chocolate, já improvisando um samba, rebateu:

– Mas um Carnaval de outro corresponde há 10 anos de exílio.

Aqui, o sambista dribla não a censura, mas a burocracia e as dificuldades para continuar desfilando, como nos velhos carnavais que ele vivera ao lado dos bocas-negras da Colorado, especialmente com Maé da Cuíca, a quem regresso para encerrar toda essa história.

A liberdade é entoada no berço do samba curitibano

Para finalizar, vale a pena voltar a citar Maé da Cuíca, o grande mestre do carnaval curitibano Ismael Cordeiro, fundador da Colorado. A escola nascida no seio de uma vila de trabalhadores ferroviários em 1946 tem um gigantesco repertório de histórias de resistências para ser contado, a começar pela obra do próprio mestre Maé. Aliás, sobre isso, é obrigatório ler o livro do discípulo cuiqueiro de Maé e também pesquisador João Carlos de Freitas, “Colorado: a primeira escola de samba de Curitiba”, que narra que a escola teve seu primeiro título no carnaval curitibano de 1964, o último antes de iniciar o regime ditatorial. Vitória premonitória, portanto.

São muitos exemplos de resistência, que vão desde contar a história do despejo da Vila Tassi em 1949 (“quem diria que a Vila Tassi iria se acabar, quem diria que somente três casas iriam ficar…”) até defender a continuidade de seu legado (como na parceria com Didi do Cavaco que diz que “o samba que nasceu aqui na Vila não morreu, ainda respira, está pedindo para voltar”). Gostaria, todavia, de lembrar o samba-enredo da escola, em 1985, intitulado “Salve a liberdade”. Curiosamente, trata-se de enredo que marcou um dos piores desfiles da escola, mas, ao mesmo tempo, a força de sua mensagem fez com que, por exemplo, o Bloco Boca Negra realizasse seu primeiro cortejo ao seu compasso. O samba que canta a liberdade – “a liberdade chegou” e “a minha escola na avenida vem saudar a liberdade” são versos emblemáticos – entoa um momento histórico de nosso país, traduzido pela mais tradicional escola do carnaval de Curitiba.

No citado livro de Freitas, aparece o depoimento do próprio Maé da Cuíca sobre o assunto: “esse aqui foi quando o Tancredo ganhou as eleições e não chegou a ser eleito… o homem morreu, vamos meter aí”. Maé muda o samba para referir-se ao fato de que “o Figueiredo tinha decretado a democracia, acabou com a ditadura, daí eu fiz”. Por mais que as imprecisões interpretativas se façam transparecer, por outro lado, é um homem simples do povo, mas com uma sofisticação musical e carnavalesca tremenda, traduzindo em sua linguagem um sentimento importante, qual seja, a satisfação com o fim da ditadura. Assim é que faz sentido ressaltar o que o samba diz: “desperta, meu Brasil, desperta, a hora é essa, não devemos esperar, já que as portas estão abertas e um futuro gigante nos convida a entrar”.

Com tal composição, pinçada da vasta história de resistências da Colorado, é possível perceber que não faltaria ao samba do Paraná o enfrentamento de uma das páginas mais tristes de nossa história, que ainda não foi virada, haja vista a sucessão de eventos golpistas que temos vivido na última década. Resgatar todo esse percurso, mesmo que crivado por contradições, demonstra como nosso samba se opôs à ditadura, expressão da arte popular engajada de que, sem dúvida, também faz parte.

***

Já há bastantes notícias e estudos mostrando que o samba, entre 1964 e 1985, continuou sendo perseguido e ao mesmo tempo resistiu. Candeia, Martinho da Vila, Leci Brandão, Paulinho da Viola, o Fundo de Quintal ou as escolas de samba foram alguns desses artífices de tal resistência, no Rio de Janeiro mas também fora dele. A história de como foram censurados e reprimidos, mas também souberam insurgir-se, continua precisando ser contada e recontada. Quanto ao samba curitibano, com suas raízes populares na Vila Tassi, na Escola de Samba e nos torcedores do Ferroviário com sua bateria Boca Negra, essa memória requer maior resgate ainda, dado o intencional apagamento que a cultura negra, proletária e periférica sofre em nosso estado e em nossa capital. Com isso, será possível fazer o resgate de tal história, exaltando-a, mas também denunciando os que querem esquecer o quão nefasta foi a ditadura entre nós. Daí a conclusão que não pode ser outra: ditadura nunca mais, o samba sempre!

*Ricardo Prestes Pazello é professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e integrante do Bloco de Samba Boca Negra.

Edição: Lucas Botelho